Out of Berlin

28. February 2010 | von englUnd im Zweifel für dich selbst, Elisabeth Rank

Ich tue mich ja grundsätzlich schwer mit Büchern, auf denen hinten – also außen – schon draufsteht, dass sie angeblich irgendetwas mit einer bestimmten Generation zu tun haben sollen. Zumal es sich natürlich nie um meine Generation handelt, über die wird schon lange nicht mehr geschrieben. Falls überhaupt jemals über sie geschrieben wurde. Wenn außerdem noch Schlagworte wie Zeitgeist oder Lebensgefühl hinzukommen, dann war’s das für mich. Normalerweise.

Ich tue mich ja grundsätzlich schwer mit Büchern, auf denen hinten – also außen – schon draufsteht, dass sie angeblich irgendetwas mit einer bestimmten Generation zu tun haben sollen. Zumal es sich natürlich nie um meine Generation handelt, über die wird schon lange nicht mehr geschrieben. Falls überhaupt jemals über sie geschrieben wurde. Wenn außerdem noch Schlagworte wie Zeitgeist oder Lebensgefühl hinzukommen, dann war’s das für mich. Normalerweise.

Das ist natürlich ungerecht, ich weiß. Vor allem ist es ungerecht den Autoren gegenüber, denn die können in den wenigsten Fällen etwas für den Unsinn, den ein Verlag außen auf das Buch drucken möchte. Ebenso wenig Einfluss haben sie meistens auf die Covergestaltung, die in diesem Fall* allerdings nahezu genial ist. Von Anfang an weiß ich einfach nicht, wie es richtig ist, immerzu nehme ich das Buch falsch herum zur Hand. Und das ändert sich auch während der gesamten Lesephase nicht.

Gelesen habe ich es also, von vorne bis hinten, auch wenn es nicht Liebe auf den ersten Blick war. Nicht einmal Liebe auf den zweiten Blick, der Text liest sich nicht einfach mal so eben nebenbei. Das gefällt mir ja eigentlich. Doch dass mich dann gleich auf der ersten Seite, in der zweiten Zeile ein derart schräges, nahezu fehlerhaftes Bild anzickt, vermag ich nur selten gelassen zu übergehen.

Es ist ein Glück, dass sich dieser Eindruck sehr schnell verflüchtigt. Dass sich stattdessen ein Einblick in eine ausgesprochen langsame und tiefgreifende Geschichte auftut, die zu lesen sich definitiv lohnt. Und das nicht nur, weil die möglicherweise schrägen Bilder, die leider hier und da immer wieder einmal auftauchen, von unzähligen anderen, mehr als gelungenen, treffsicheren Einsichten mehr als nur wettgemacht werden. Knappe Sätze, gut auf den Punkt gebracht, eröffnen mitunter so etwas wie Wahrheit. Das ist viel. Das ist gut. Das verstehe auch ich, die ich nicht diesem Generationending zuzurechnen bin. Immer wieder erreicht mich beim Lesen ein kleiner Schreck der Wiedererkenntnis.

Dabei ist es ein großer Schreck, der dem Buch vorausgeht. Eine Katastrophe. Tim ist tot, von einem LKW überfahren. Das allein schon eine unumstürzliche Wahrheit. Wer Berlin kennt, der erkennt auch den Ort des Geschehens. Ein (vermeintlicher) Dreh- und Angelpunkt des modernen Alltags irgendeiner Generation. Was weiß ich? Das ist unwichtig, zum Glück. Spielt im Weiteren kaum eine Rolle. Lene, Tims Freundin, flüchtet nach der Todesnachricht verzweifelt aus der Stadt. Das Zeitgeistberlin rückt in den Hintergrund, wo es in der Gewissheit eines derart brutalen Abschieds wohl auch hingehört. Alles ist anders, nicht mehr Berlin. Nichts ist mehr dort, wo es vorher war. Und wie es war. Wie es hätte werden können, vielleicht. Plötzlich out of order. Tonia, Lenes Freundin, begleitet diese auf einer Irrfahrt durch die mecklenburgische Sommerlandschaft, bis hoch an die Ostsee. Tonia ist es auch, die auf 200 Seiten davon berichtet. Viel mehr passiert nicht.

Es ist die Wahl dieser randständigen „Hauptfigur”, die für mich den Reiz des Buches ausmacht. Tonias Hilflosigkeit und Erschöpfung, gleich daneben ihre detaillierten Betrachtungen aus persönlicher Perspektive, außerdem die immer wiederkehrenden Irritationen in Bezug auf das eigene Leben als Zentrum der Geschichte mögen auf den ersten Blick abwegig erscheinen. Darüber hinaus ist es diese Perspektive, die die Langsamkeit des Buches ausmacht. Da ist kaum ein Boden und alle Zeit nur relativ. Was bleibt ist Tonias zähe Klarheit in einem sommerflirrenden Gewirr aus Chaos und Schmerz.

Das ist nicht jedermanns Sache, ich weiß. Muss nicht alles in dieser Generation schnell und perfekt geschnitten sein? Lebendig und pulsschlaggenau? Immer genau auf den Punkt? Keine Angst, der Text ist gut geschnitten. Immer exakt an der Stelle, wo es nötig erscheint. Der Beat schlägt und trifft. Ganz langsam, ganz tief. Das ist es, was alles zusammenhält. Und lebendig.

* Verantwortlich für den Umschlag wird eine Josefine Rank genannt, was darauf hindeutet, dass in diesem Fall sehr wohl eine ausgezeichnet genutzte Einflussnahme vorliegt.

(Ullstein, Februar 2010, 2. Auflage)

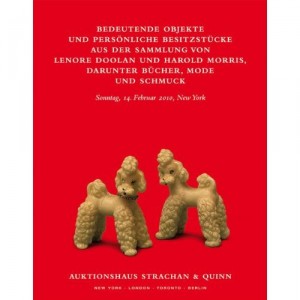

(Ullstein, Februar 2010, 2. Auflage) Was für eine Idee! Das Buch kommt daher wie ein Versteigerungskatalog: versteigert werden, wie der Titel schon sagt, persönliche Gegenstände von Lenore Doolan und Harold Morris. Kleidung, Bücher, Stehrümchen, Kulturbeutel, Fotos, Geschirr, Notizbücher, Briefe, Dinge, Kram. Säuberlich durchnummeriert, fotografiert (im Buch schwarz-weiß abgedruckt) und in knappen Worten beschrieben, inklusive der Angaben von Zustand, Größe und Preis.

Was für eine Idee! Das Buch kommt daher wie ein Versteigerungskatalog: versteigert werden, wie der Titel schon sagt, persönliche Gegenstände von Lenore Doolan und Harold Morris. Kleidung, Bücher, Stehrümchen, Kulturbeutel, Fotos, Geschirr, Notizbücher, Briefe, Dinge, Kram. Säuberlich durchnummeriert, fotografiert (im Buch schwarz-weiß abgedruckt) und in knappen Worten beschrieben, inklusive der Angaben von Zustand, Größe und Preis. Der Roman beginnt so:

Der Roman beginnt so:

Lauter Geschichten über Briefe. Und Briefe. Briefe vom Eichhorn an die Ameise, auch wenn gleich der erste ein seltsamer Brief ist. Und vom Elefanten an die Schnecke, mit der er tanzen will, und zwar oben auf ihrem Haus. Er will sich Mühe geben, nicht durchs Dach zu brechen, aber ganz sicher kann man natürlich nie sein. Der Elefant klettert nämlich unglücklicherweise immer wieder auf Sachen, vor allem auf Bäume, und fällt dann runter. Und vom Sperling an die Krähe, die glaubt, dass es immer nur regnen wird und nie wieder aufhören. Und vom Bären an alle, denn er möchte, dass alle ihm eine Torte backen. Überhaupt wird viel Torte gegessen, vor allem vom Bären. Und vom Eichhorn an die Blattlaus, die sich immer so schrecklich schämt. Und vom Pinguin an alle, denn er ist einsam. Und vom Glühwürmchen, das nur entweder glühen oder schreiben kann, an den Nachtfalter. Und wenn jemand nicht weiß, wie man Briefe schreibt, kann er es beim Sperling lernen. Falls es Winter ist, zieht man dem Brief eine warme Jacke an und schickt ihn los. Und natürlich kann man auch seinem Tisch mal einen Brief schreiben, an den denkt man ja sonst viel zu selten.

Lauter Geschichten über Briefe. Und Briefe. Briefe vom Eichhorn an die Ameise, auch wenn gleich der erste ein seltsamer Brief ist. Und vom Elefanten an die Schnecke, mit der er tanzen will, und zwar oben auf ihrem Haus. Er will sich Mühe geben, nicht durchs Dach zu brechen, aber ganz sicher kann man natürlich nie sein. Der Elefant klettert nämlich unglücklicherweise immer wieder auf Sachen, vor allem auf Bäume, und fällt dann runter. Und vom Sperling an die Krähe, die glaubt, dass es immer nur regnen wird und nie wieder aufhören. Und vom Bären an alle, denn er möchte, dass alle ihm eine Torte backen. Überhaupt wird viel Torte gegessen, vor allem vom Bären. Und vom Eichhorn an die Blattlaus, die sich immer so schrecklich schämt. Und vom Pinguin an alle, denn er ist einsam. Und vom Glühwürmchen, das nur entweder glühen oder schreiben kann, an den Nachtfalter. Und wenn jemand nicht weiß, wie man Briefe schreibt, kann er es beim Sperling lernen. Falls es Winter ist, zieht man dem Brief eine warme Jacke an und schickt ihn los. Und natürlich kann man auch seinem Tisch mal einen Brief schreiben, an den denkt man ja sonst viel zu selten. Es gibt Bücher, an denen man scheitert. Es gibt sogar solche, denen man in Vorfeld schon ansieht, dass man an ihnen scheitern wird. Diese Bücher nehme ich vorsichtshalber gar nicht erst in die Hand. Deshalb gehöre ich zu den zweifellos vielen Menschen, die Proust bislang nicht angefasst haben. Geschweige denn gelesen. Und ich werde es in diesem Leben vermutlich auch nicht mehr tun.

Es gibt Bücher, an denen man scheitert. Es gibt sogar solche, denen man in Vorfeld schon ansieht, dass man an ihnen scheitern wird. Diese Bücher nehme ich vorsichtshalber gar nicht erst in die Hand. Deshalb gehöre ich zu den zweifellos vielen Menschen, die Proust bislang nicht angefasst haben. Geschweige denn gelesen. Und ich werde es in diesem Leben vermutlich auch nicht mehr tun.